理数教育

こどもの成長に応じた授業を実施、論理的に考える力を高めます。

観察や実験の中で知識を経験としてとらえる「実感する理科」や身近な場面から学習の題材を取り上げる「生活にいきる算数」など、こどもが興味を持てる授業を実施し、未来の社会をリードできる理数の力を高めます。

1・2年

- 身のまわりのものを教材とし、そこから学び始めることで、知識をより身近なものにします。

3・4年

- 授業や生活の中で生まれた疑問や興味を持ったことを、理数的な視点から見つめる姿勢を学びます

5・6年

- 自ら課題を見つけ、解決の手段を考え、まとめて発信する活動をとおして、応用カのある確かな理数の力を身につけます。

理科

理科 × 好奇心 × 探究 = 伸び続ける力

こどもたちの「どうなってるの!?」「知りたい!」「やってみたい!!」という好奇心を軸に、こどもたちの状態に応じてカリキュラムをリデザインし、自ら学び、考え、深める授業を展開します。

図鑑よりも…

「写真で見たとおりだった」「図鑑で見たものと違う」こどもたちが必死になって観察しながら、たくさんのことを吸収していきます。

空気ってどんなもの?

「空気に重さはあるの?」空気の詰まった大きな風船で実際に体感してみることでこどもたちは新たな疑問を持ちます。

宇宙に広がる好奇心

こどもたちの好奇心は無限の広がりを持っています。宇宙の歴史や星のこと、太陽と地球の関係など、興味は尽きません。

算数

生活にいきる算数~机上にとどまらない学びを~

本校の算数科では、身の回りの事象から学習課題を取り出し、学習した内容を使って身の回りの事象を見つめ直すことを大切にしています。算数を机上の計算演習に留めるのではなく、生活場面と結びつけることでより深い学びをめざします。

最初に引く方がお得?

こどもたちが苦手な割合も、実際にくじ引きゲームをして、学んだことを活用することで、理解が深まります。トランプやお菓子の当たりくじ…日常のさまざまな場面で応用が利くことを知ります。

校舎の模型を作ろう

手作りの測量計で角度を計測し、校舎の高さや長さを求め、展開図をかいて校舎の模型を作る活動です。これまで学習したことを実際に生かすことで、生きた学びを実現します。

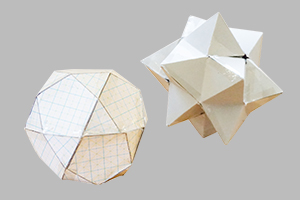

作りたくなる立体の展開図

円柱、円錐、正多面体…概念として分かっている立体図形も、いざ作るとなると案外できないものです。自分が思い描いたとおりの形を作るために、試行錯誤する過程で感覚を身につけていきます。